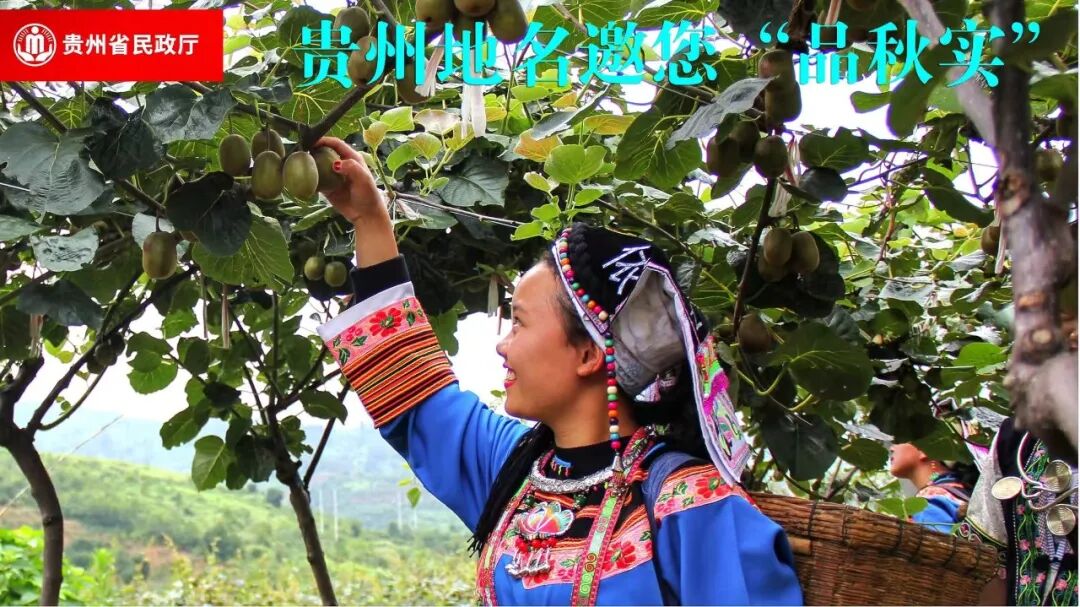

编者按:秋风起,黔地香,贵州的秋日滋味正悄然成熟。舌尖寻味,从黔东南酸汤鱼的酣畅淋漓,到黔北辣子鸡的香辣过瘾;从稻田里肥美的稻花鱼,到枝头坠满的修文猕猴桃、赤水金钗石斛——山野珍馐与农耕智慧在此交融。这个秋天,让我们循着贵州地名尝鲜,一起品尝贵州大山的特色馈赠。今天推出:《贵州地名邀您“品秋实”——侗乡坝上的“高酿大米”地理密码》。

在天柱县南部的群山褶皱间,高酿镇的万亩坝田孕育出一粒承载农耕文明的珍宝——高酿大米。这粒米不仅吸纳了黄哨山麓的灵秀之气,更镌刻着当地的地名渊源、侗族印记与产业新生的轨迹,成为黔东南稻作文化的鲜活注脚。

山水禀赋的“粮仓”注解

高酿镇的名字藏着侗乡的地理密码,其名源于侗语“高鼻梁”,形象勾勒出当地丘陵与坝子相间的地貌轮廓。而这份地貌恰是稻米生长的天然温床:镇内1.56万亩稻田铺展在平均海拔682.6米的河谷地带,1394毫米的年降雨量与265天的无霜期,搭配肥沃的坝区土壤,共同造就了“天柱水稻高产示范镇”的禀赋。

从秦汉时期的“鹅他”到清代的“居仁里”,高酿的行政称谓虽经更迭,但“谷物丰饶”的特质从未改变。境内地良村因乾隆皇帝御赐“钟灵毓秀-人杰地良”而得名,这个盛产优质稻米的村落,正是高酿“坝上粮仓”的生动缩影。山水与人文的交织,让“高酿”二字成为稻米品质的隐性背书。

稻作肌理中的侗家基因

高酿大米的生长轨迹,早已融入侗族的文化血脉。作为“水稻民族”,当地侗族先民摸索出一套完整的稻作习俗,从“三犁三耙”的备耕到“开秧门”的祈愿,从薅田护苗到铡禾入仓,每一步都承载着对自然的敬畏。而“稻+鱼”的共生模式更堪称生态智慧的典范——稻田为鱼提供天然饵料,鱼粪为稻施肥松土,最终实现“稻熟鱼肥”的双收景象,也印证了“侗不离鱼”的文化特质。

稻米更串联起侗族的生活仪式与非遗传承。清明前后,妇女们聚集小院制作甜藤粑,用甜藤汁浸泡糯米舂粉,包裹鼠曲草蒸熟,锤粑声与对歌声交织成乡愁的旋律;六月土王节时,村民以新米祭祀土王,摆百桌盛宴款待宾客,斗牛、对歌等活动中,新米的香甜弥漫在每个角落。村口的禾晾架则是独特的风景线,稻穗捆扎悬挂自然风干,避免暴晒折碎,藏着侗家人储存粮食的生活智慧。

科技赋能的“国字号”新生

如今,这粒承载文化的大米正通过产业升级焕发新生。高酿镇划定3000亩优质稻核心区,选用“又玮两优钰占”“和两优晶丝”等优良品种,应用“两增一调”技术与机械化育插秧,不仅让示范田亩产突破949公斤、位列全州第一,更培育出颗粒饱满、含硒量高、米香浓郁的优质产品2023年,“高酿大米”成功入选全国名特优新农产品名录,实现天柱大米“国字号”品牌零的突破。

在市场与农户之间,一条共赢的产业链已然成型。企业以高于市场价每斤0.2元的价格订单收购稻谷,让种植户每亩增收数百元;“网络销售+省外实体店+832平台”的多元渠道,则让高酿大米从侗家灶台走向全国餐桌。三黎高速公路、242国道穿境而过,在建的会(同)天(柱)、玉(屏)天(柱)高速公路更将为这份“坝上珍宝”拓宽外销通道。

从侗家禾晾到“国字号”名录,高酿镇的稻香故事,是侗族农耕文明的现代表达,更是中国山地农业高质量发展的缩影。这片被山水与文化浸润的土地,正以其独特的魅力,让“高酿大米”这一优质农产品香飘世界,成为贵州山地农业的一张亮丽名片。

扫一扫在手机打开当前页面

主办:贵州省民政厅 承办:贵州省民政厅信息中心

厅值班室:0851-85916000 传真:0851-86817949

电子邮箱: xxzx@mzt.guizhou.gov.cn 版权所有:贵州省民政厅

黔ICP备05000312号 技术支持:贵州多彩博虹科技有限公司

贵公网安备52010302003009 政府网站标识码:5200000101

贵公网安备52010302003009 政府网站标识码:5200000101

建议您使用Chrome、Firefox、360等主流浏览器浏览本网站