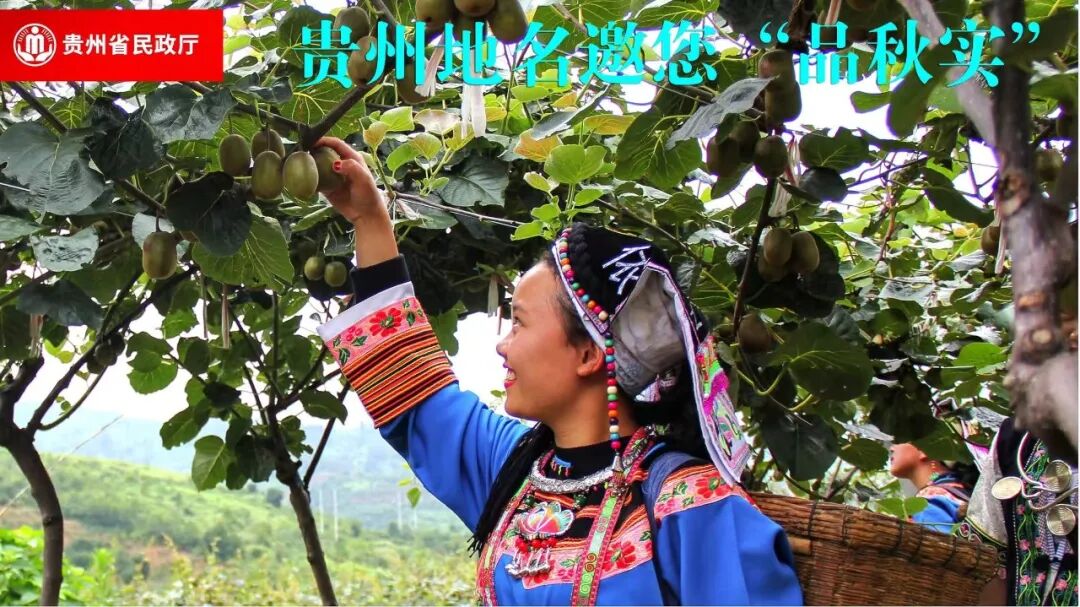

编者按:秋风起,黔地香,贵州的秋日滋味正悄然成熟。舌尖寻味,从黔东南酸汤鱼的酣畅淋漓,到黔北辣子鸡的香辣过瘾;从稻田里肥美的稻花鱼,到枝头坠满的修文猕猴桃、赤水金钗石斛——山野珍馐与农耕智慧在此交融。这个秋天,让我们循着贵州地名尝鲜,一起品尝贵州大山的特色馈赠。今天推出:《贵州地名邀您“品秋实”——锦屏县彦洞乡黄门村:千亩锥栗铺就乡村振兴“金色路”》。

黄门村,坐落在在锦屏县彦洞乡的崇山峻岭间,是一个有着深厚历史底蕴与蓬勃现代活力的村落。这座获评“中国少数民族特色村寨”的侗寨,既沉淀着千年地名的密码与浓郁的地域风情,更在锥栗林间铺展着乡村振兴的新篇。

![SP[LHA1~[]6I%9R1_%ZOG`G.jpg](./W020251001432487326289_ORIGIN.jpg)

从"黄闷"到"黄门"的历史嬗变

黄门村原称“黄闷”,因山地高峻、雾气笼罩,空气湿闷而得名。1939年,该村正式更名为“黄门”,这一改动既保留了原有发音,又暗合了黄姓开寨的历史渊源——黄姓与后来迁入的吴姓是最早定居于此的两大姓氏。

清代,黄门村属黎平府,是古代“九寨”(侗族九个款组织联合体)之一;1926年设乡,后为九寨乡第六保;1953年复设黄门乡,1984年改为黄门村,行政建制延续至今。这种名称的延续与变更,记录了一个少数民族村落在国家行政体系中的融入过程,也见证了从传统侗寨到现代行政村的历史转型。

非遗传承中的地域文化

黄门村地处山地夷平剥蚀小高原,地貌独特,海拔差异显著——村委会所在地海拔900米,而归旁寨子仅340米,造就了“一村之内,气候迥异”的奇特现象。这种垂直气候差异使当地温差可达3-8℃,最低温-10℃,最高温36℃,形成了多样化的生态环境和物产基础。

作为侗族聚居村落,黄门村保留着浓郁的民族文化传统。六月尝新节是这里最盛大的节日,每年农历六月头卯举行,2006年被列入锦屏县县级非物质文化遗产名录。每年举办的尝新节吸引了上万名各族同胞参与,三天的活动中,拦路迎宾的侗歌、民歌对唱、文艺汇演、牛王争霸等节目轮番上演,展现了北侗文化的独特魅力。村内古树参天,有枫树、红豆杉等合抱古木六百余棵,与新建的上寨街、兴隆街共同构成传统与现代交融的景观。

锥栗产业带来的“栗”量新生

近年来,黄门村依托“冷凉彦洞·锥栗之乡”的区域定位,黄门村凭借其高海拔、冷凉的气候优势,成为全乡锥栗产业的核心区域,走出了一条以锥栗产业为核心的乡村振兴之路。2020年起,彦洞乡引进福建省建瓯市的龙头企业与本地企业合作,通过“龙头企业+党支部+合作社+基地+农户”模式,在黄门村发展锥栗种植。目前,黄门村锥栗种植面积已达1500亩,占全乡6830余亩总规模的22%,成为全乡锥栗产业的核心区域。

产业发展的关键在于全产业链布局。当地建设了3.22公里产业路、7.36公里采摘步道和17.86公里灌溉管网,配套50立方米水池5座,解决了山地农业的基础瓶颈。锦屏县美栗侗人食品有限公司等企业注重品种改良,培育出果实大、树型矮化、抗病虫害的优质锥栗,盛果期亩产可达300斤以上,2025年预计总产量达80万斤。

更令人振奋的是产业链的延伸。4000平方米的锥栗加工厂即将投产,配备清洗、烘干、包装等生产线,未来还将引进脱壳、烘焙等设备,开发锥栗脆片、栗蓉馅料等高附加值产品。2025年锥栗挂果面积800亩,产值190万元,带动户均增收2000元,村集体增收40万元,实现了“绿水青山”向“金山银山”的转化。

黄门村的锥栗林还与乡村旅游深度融合,带刺的"毛球"挂满枝头的景象成为独特景观。通过举办开园仪式、采摘体验等活动,“小锥栗”释放出“大能量”,既绿化了荒山,又留住了乡愁,更鼓起了村民腰包。曾经外出打工的村民纷纷返乡在家门口就业,日子越过越有奔头。

从历史悠久的侗寨到现代产业强村,黄门村的故事仍在续写。这里的山地高原孕育了独特的侗族文化,而漫山遍野的锥栗树则昭示着乡村振兴的美好未来。

扫一扫在手机打开当前页面

主办:贵州省民政厅 承办:贵州省民政厅信息中心

厅值班室:0851-85916000 传真:0851-86817949

电子邮箱: xxzx@mzt.guizhou.gov.cn 版权所有:贵州省民政厅

黔ICP备05000312号 技术支持:贵州多彩博虹科技有限公司

贵公网安备52010302003009 政府网站标识码:5200000101

贵公网安备52010302003009 政府网站标识码:5200000101

建议您使用Chrome、Firefox、360等主流浏览器浏览本网站