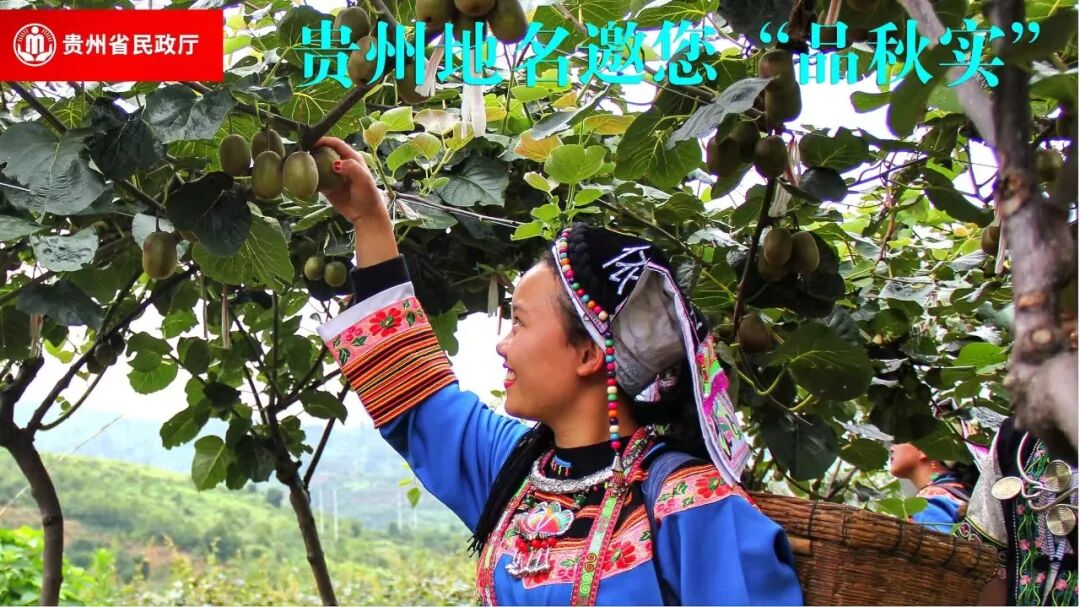

编者按:秋风起,黔地香,贵州的秋日滋味正悄然成熟。舌尖寻味,从黔东南酸汤鱼的酣畅淋漓,到黔北辣子鸡的香辣过瘾;从稻田里肥美的稻花鱼,到枝头坠满的修文猕猴桃、赤水金钗石斛——山野珍馐与农耕智慧在此交融。这个秋天,让我们循着贵州地名尝鲜,一起品尝贵州大山的特色馈赠。今天推出:《贵州地名邀您“品秋实”——三穗鸭:黔东沃土孕育的“鸭中珍品”》。

在黔东南州三穗县,清水江支流纵横交织,温润的亚热带季风气候滋养着这片土地,也孕育出了被誉为“中国地方四大名鸭”之一的三穗鸭。这种与地名深度绑定的禽种,不仅是当地农业的金字招牌,更承载着三穗数百年的地域文化与生活智慧。

山水与传统的共生

三穗县因“秋收丰稔,一禾三穗”得名,更因“三穗鸭”成为远近闻名的“鸭乡”。境内178条溪流交织成网,海拔落差形成的梯级稻田,为三穗鸭提供了天然的“水上乐园”——这种“水丰草茂、宜鸭栖居”的地理环境,孕育了“冬闲田变增收田”的传统:农户利用农闲期放养三穗鸭,既利用了闲置土地,又增加了收入。而“鸭坡”“鸭溪”“牧鸭寨”等古老地名,更是将三穗鸭与当地山水、人文紧紧绑定,成为“一方水土养一方鸭”的生动注脚。

从民俗到美食的传承

三穗鸭不仅是美食,更是地域文化的“活态符号”。苗侗先民将“鸭祭桥”的古俗保留至今——每年农历二月二,村民将最肥美的三穗鸭宰杀祭桥,祈求鸭群繁衍、生活顺遂;“全鸭宴”则是苗家人的待客之道,脆皮鸭掌、鸭血糯米粑等28道工序的菜品,蕴含着“祈福纳吉”的美好寓意。此外,三穗鸭的养殖技艺代代相传,农户根据当地气候特点,摸索出“春孵、夏养、秋肥、冬藏”的养殖规律,让鸭文化融入日常生产生活的点滴。

从驯化到现代产业的演进

三穗鸭的养殖历史可追溯至600年前。据《镇远府志》记载,清乾隆年间“邛水尤多凫”(凫即野鸭),当地先民通过驯化野鸭,逐渐培育出“眼高颈细形似船、嘴方脚橙尾像扇”的三穗鸭。新中国成立后,当地政府通过“保种行动”、“品种改良”,让三穗鸭从“传统散养”向“科学养殖”转型。2013年,三穗鸭获“国家地理标志保护产品”认证,成为“舌尖上的非遗”。

从“散养”到“集群”的跨越

近年来,三穗县将三穗鸭作为“一县一业”主导产业,推动全产业链升级。养殖端,推广“水禽旱养”“稻田养鸭”等绿色模式,建成标准化养殖场74个、散养户1万余户,2024年出栏鸭800万羽(居贵州省第1位)。加工端,开发出卤香鸭、香辣鸭、血浆鸭、咸鸭蛋等20多个品种,其中“翼宇牌血浆鸭”“水姑妈咸鸭蛋”成为知名品牌,产品远销粤港澳大湾区、长三角。文旅端,举办“三穗鸭美食文化旅游节”,打造“三穗鸭打卡地”“禾风里”文化创意街区,将“吃鸭”与“玩鸭”结合,2024年旅游综合收入突破1亿元。2024年,三穗鸭综合产值突破14亿元,带动1.7万户群众增收,成为“兴业、强县、富民”的支柱产业。

从“特色产业”到“品牌高地”的进阶

面向未来,三穗县将继续聚焦“品种、品质、品牌”三大核心,推动三穗鸭产业向更高水平迈进。品种上,加强原种保护与选育,培育适应市场需求的新品系(如低脂高蛋白鸭种);品质上,推广“生态养殖+全程溯源”,确保三穗鸭的“绿色、安全、优质”;品牌上,打造“三穗鸭”区域公用品牌,通过“百城百店”“新媒体营销”拓宽销售渠道,提升品牌溢价能力。同时,深化“鸭旅融合”,开发更多“鸭元素”文创产品(如鸭形饰品、鸭主题服饰),让三穗鸭从“舌尖珍宝”变身“文旅顶流”,成为“中国地方名鸭”的标杆品牌。

扫一扫在手机打开当前页面

主办:贵州省民政厅 承办:贵州省民政厅信息中心

厅值班室:0851-85916000 传真:0851-86817949

电子邮箱: xxzx@mzt.guizhou.gov.cn 版权所有:贵州省民政厅

黔ICP备05000312号 技术支持:贵州多彩博虹科技有限公司

贵公网安备52010302003009 政府网站标识码:5200000101

贵公网安备52010302003009 政府网站标识码:5200000101

建议您使用Chrome、Firefox、360等主流浏览器浏览本网站