在黔东南丹寨县南皋乡的群山环抱中,清江村如一颗温润的明珠,镶嵌在清水江支流的河谷地带。这里不仅流淌着千年的民族文脉,更书写着新时代乡村治理的生动答卷,地名的诗意、文化的厚重与地域的灵秀在此交织成独特的乡村图景。2019年入选的“第五批中国传统村落”名录,2022年获得的“贵州第四批全省乡村旅游重点村”称号,这些现代地名标签与古老的苗寨名称交相辉映,见证着传统与现代的对话。

地名中的历史印记

清江村的地名,藏着与自然共生的智慧。源自穿寨而过的南皋河,当地苗语称河流为“清江”,既描绘了“一水绕村流”的地理特征,又蕴含着苗族“水生万物”的古老观念。

除了江名,村里的“鼓楼坪”“晒谷坡”等地名也记录着生活轨迹。“鼓楼坪”因村口的百年鼓楼而得名,是村民议事、节庆聚会的场所;“晒谷坡”则因地势开阔、光照充足,成为秋收时节晾晒谷物的宝地。这些地名如同活态的历史档案,诉说着清江村与自然和谐共生的岁月故事。

活态传承的民族文化

清江村是典型的苗族聚居村落,苗族文化在这里得到了完整的保存与传承,其中最具代表性的便是苗绣与银饰技艺。村里的苗族妇女几乎人人都会苗绣,她们从小跟着长辈学习挑花、刺绣,用五彩丝线在土布上绣出蝴蝶、龙凤、花鸟等图案,每一针每一线都蕴含着对生活的热爱与对祖先的敬仰。苗族古歌中传唱的“蝴蝶妈妈”创世神话,便通过苗绣图案代代相传,成为民族文化的重要载体。

银饰技艺则是苗族男性的拿手绝活。村里的银匠世家传承着“九打九炼”的古法技艺,从银料熔化、锻打、雕刻到成形,每一道工序都精益求精。苗族姑娘的银冠、银项圈、银手镯,不仅是节庆盛装的点缀,更是身份与美的象征。每逢苗族传统节日“苗年”“姊妹节”,村民们身着绣满图案的盛装,头戴闪亮的银饰,在鼓楼前跳芦笙舞、唱苗歌,整个村庄沉浸在浓郁的民族文化氛围中。

省级非物质文化遗产“翻鼓节”是这里最隆重的传统节日,每年农历二月举行,源于苗族古老的农耕祭祀。祭鼓仪式中,鼓头身着缎质长衫,通过诵读祭词、焚烧香纸、酹酒掐食等神秘流程,用口含酒水喷洒木鼓三次的特殊仪式唤醒春耕的希望。更独特的是,按照习俗只有未婚女子才能参与跳鼓活动,这一禁忌保留了远古氏族社会的文化密码。节日期间,苗族姑娘们身着绣满蝴蝶纹样的盛装,伴随木鼓舞曲踏歌起舞,芦笙场上吹奏的《开春调》与拦门酒中的牛角酒杯,共同构成苗族迎接春天的立体仪式。

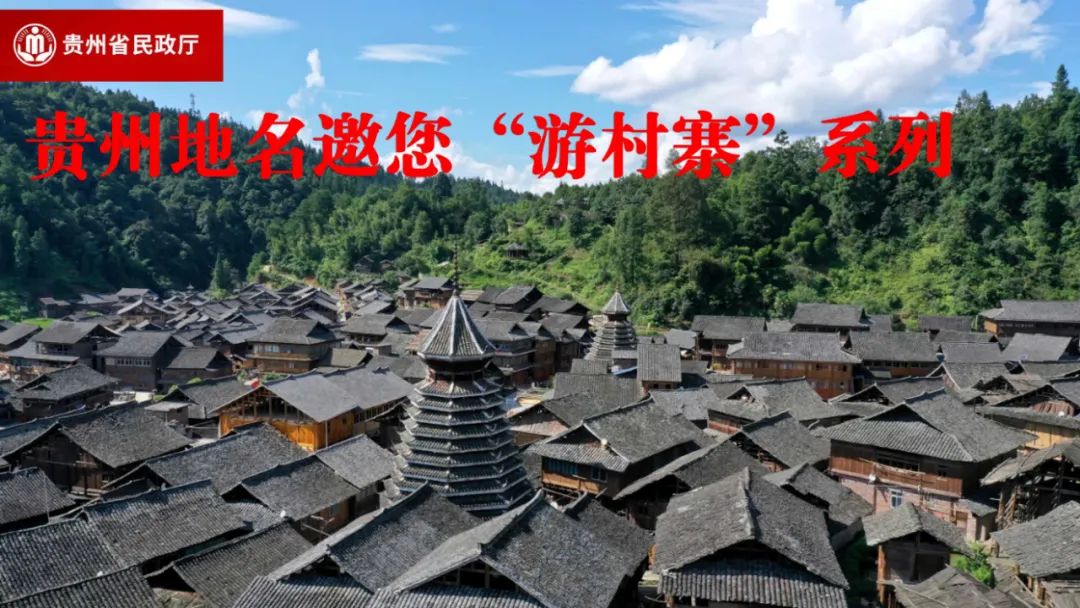

此外,苗族的“吊脚楼营造技艺”也堪称一绝。村里的吊脚楼依山而建,不用一钉一铆,全靠榫卯结构连接,既适应了山地地形,又具有良好的通风防潮功能,是苗族建筑智慧的结晶。如今,这些错落有致的吊脚楼不仅是村民的居所,更成为吸引游客的文化景观。

创新实践的乡村治理

近年来,清江村以“党建引领、村民自治、文化聚力”为抓手,探索出一条符合民族地区实际的乡村治理新路径。村党支部充分发挥战斗堡垒作用,党员带头参与村务管理,通过“村民议事会”“寨老调解会”等机制,让村民成为乡村治理的主角。村里的“鼓楼议事”传统被赋予新的内涵,村民们在鼓楼前围坐议事,大事小情共同商议,矛盾纠纷就地化解,形成了“有事好商量、众人的事情众人办”的良好氛围。

在环境治理方面,村民们自发成立了“护河队”“护林队”,定期清理清江河道垃圾、巡查山林防火,守护着村庄的绿水青山。村里还制定了《村规民约》,将苗族传统的“寨规民约”与现代环保理念相结合,明确禁止乱砍滥伐、乱排污水等行为,让生态保护成为村民的自觉行动。

为了让民族文化“活起来”,村里成立了苗族文化保护协会,组织年轻人学习苗绣、银饰、苗歌等传统技艺,建立了“民族文化传习所”,邀请老艺人开班授课,避免技艺失传。同时,村里还通过举办“文化节”“技艺大赛”等活动,激发村民对民族文化的自豪感,让文化成为凝聚人心的精神纽带。

独具魅力的地域特色

清江村的地域特色,离不开“梯田”与“茶香”两大关键词。村庄周围的山坡上,层层叠叠的梯田从山脚延伸至山顶,这是先民们用双手开垦的“大地艺术”。春季水光粼粼,夏季绿意盎然,秋季稻浪翻滚,冬季银装素裹,不同季节的梯田呈现出不同的美景,成为摄影爱好者的天堂。

依托得天独厚的生态环境,清江村还发展起了茶叶种植产业。村里的茶园分布在海拔800米以上的山坡上,常年云雾缭绕,土壤肥沃,产出的茶叶清香醇厚,深受市场青睐。村民们成立了茶叶专业合作社,采用“合作社+农户”的模式,统一管理、统一加工、统一销售,让茶香飘出大山,成为村民增收致富的“金叶子”。

如今的清江村,既有“清江一曲抱村流”的自然之美,又有“苗绣银饰传千年”的文化之韵,更有“同心共建幸福家”的治理之效。这里的地名文化记录着岁月变迁,民族文化彰显着独特魅力,乡村治理凝聚着发展合力,地域特色孕育着生态财富。清江村正以其独特的姿态,在乡村振兴的道路上焕发着新的生机与活力。

扫一扫在手机打开当前页面

主办:贵州省民政厅 承办:贵州省民政厅信息中心

厅值班室:0851-85916000 传真:0851-86817949

电子邮箱:smztxxzx@guizhou.gov.cn 版权所有:贵州省民政厅

黔ICP备05000312号 技术支持:贵州多彩博虹科技有限公司

贵公网安备52010302003009 政府网站标识码:5200000101

贵公网安备52010302003009 政府网站标识码:5200000101

建议您使用Chrome、Firefox、360等主流浏览器浏览本网站