编者按:

黔山秀水间,藏着一幅幅“活”的村寨山水画,西江千户苗寨似星河如梦,肇兴侗寨唱响千年记忆,下司古镇诉说着商贾往事,青岩古镇飘溢着时光的味道,加榜梯田在云雾间农耕如诗……每一个地名背后都写满诗与远方,每一缕炊烟都缠绕着人间烟火气。贵州民政政务新媒体邀您以脚步丈量特色村寨,共赴诗与远方,在如歌的夏日里游村寨,品地名,听故事。今天推出:《贵州地名邀您“游村寨”——武陵山深处的“亿元红薯村”:三道水乡周寨村》。

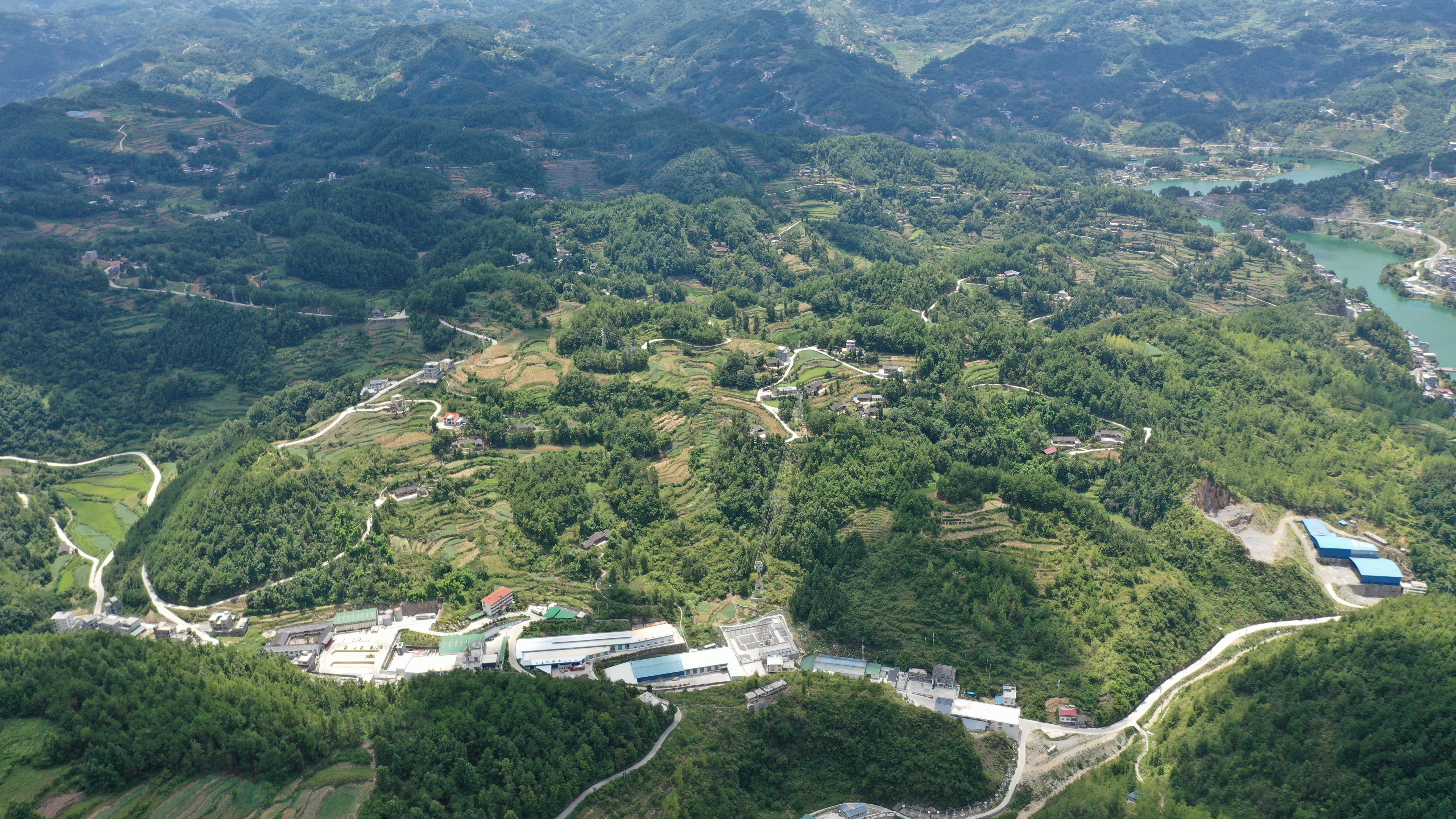

三道水乡周寨村位于思南县城向西约五十公里处,全村总面积约5.4平方公里,辖上寨、下寨、李山沟、大塘、回乡沟、石板溪、岩格恼、新寨8个村民小组,居住有苗、汉、土家等民族,全村地势以山地地形为主。

从“周家寨”到周寨村

周寨村曾叫周家寨,因原住民为周姓而得名,新中国成立后更名为周寨村,因为原住民为周氏,后周氏迁移,未曾改名。周氏迁移的原因追溯于清朝的一项残酷政策—赶苗拓业(“赶苗拓业”不见于正史记载,以明清两朝为盛)。在整个明朝及清朝前期的三个多世纪里,在渝东南、黔东北、鄂西、湘西毗邻的武陵山与云贵高原东部的广大区域内,发生过多次规模大小不等的针对苗、土家、布依、仡佬、侗、水、彝等少数民族的“赶苗拓业”行动,剿杀、驱赶原住民,由屯住的官兵、土司、移民重新开拓家业。据不完全统计,周寨村现住民大多都是在“赶苗拓业”政策实施后定居至此,至今约有六百多年历史。清朝至民国初年,属于思南府;1937年,周寨村属永安乡;1947年,属合朋溪区;1950年,属于文家店区;1984年,撤队设村为周寨村。上寨组、下寨组、李山沟组、原属新塘大队(属三河公社),石板溪组、回乡沟组、大塘组、岩格恼组、新寨组原属柏杨公社,先后于1962、1963年将几个生产队合并为周寨村。

红薯撑起集体经济

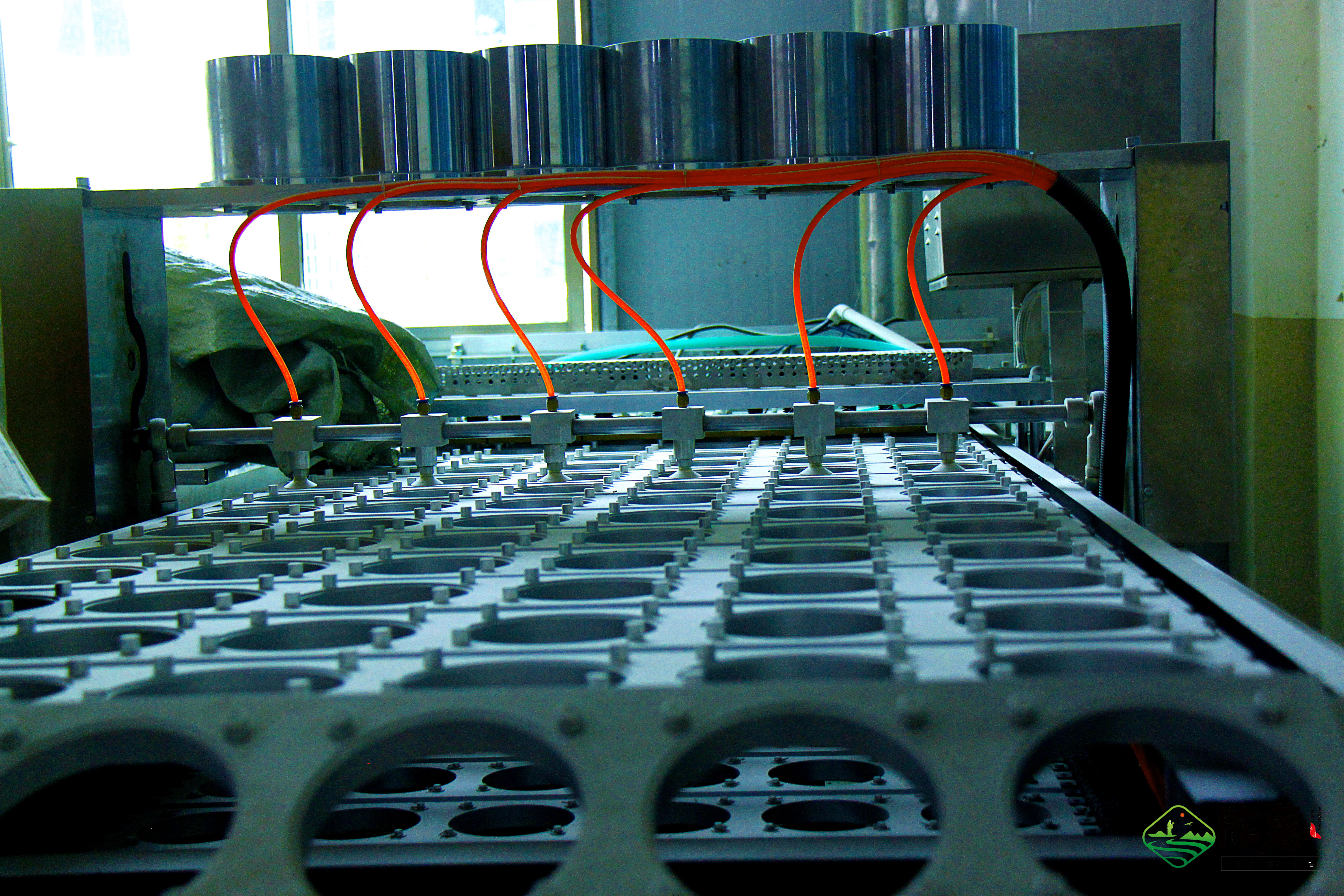

近年来,周寨村在各界人士的领导下,建立了思南县周寨村农村集体经济组织专业合作社,2016年,周寨村获得思南县委组织部100万集体经济扶持资金,建了红薯粉加工厂,这是中央专项扶贫资金拨付周寨村建的第一个厂;2018年,在春晖人士张诚投资推动下,创办了贵州佳里佳农业发展有限公司,由此在这个山沟沟里“陈薯”品牌应运而生。

陈薯主要从事红薯营养价值研究、红薯种植、红薯产品开发及销售。与中科院、省农科院、贵州大学、西南大学等研究单位,开展了红薯品种选育、改良、种植技术、食品加工技术、废渣再利用等深度合作,并建立了全省范围内规模最大的红薯良种繁育基地。对全村进行产业结构调整,大面积种植红薯和水稻等经济作物,先后规模化开办养牛场、淀粉加工厂、大米厂、酒厂和红薯渣烘干厂等集体经济,为村民提供岗位,解决大部分村民就业问题,让村民变股民,村民不用出远门,在家门口就把钱给挣了。自集体经济合作社成立后,实行一系列福利制度,从2016年起,逐渐开始分发老年人慰问金、生育奖励、给予医疗保障和助学金,并日渐完善村民福利制度。目前,周寨村是一个名副其实的亿元村,村民人均年可支配收入达2.6万元,全村道路设施完善,组组通公路,户户通水、电、网、串户路。

扫一扫在手机打开当前页面

主办:贵州省民政厅 承办:贵州省民政厅信息中心

厅值班室:0851-85916000 传真:0851-86817949

电子邮箱:smztxxzx@guizhou.gov.cn 版权所有:贵州省民政厅

黔ICP备05000312号 技术支持:贵州多彩博虹科技有限公司

贵公网安备52010302003009 政府网站标识码:5200000101

贵公网安备52010302003009 政府网站标识码:5200000101

建议您使用Chrome、Firefox、360等主流浏览器浏览本网站