岁岁重阳,今又重阳。当登高赏菊的传统习俗与“老年节”的时代内涵相遇,这个承载着千年文化底蕴的节日,正成为观察当代银龄群体风采的重要窗口。从1989年“中国老人节”的设立,到2012年修订的《老年人权益保障法》的法律确认,重阳节早已超越民俗范畴,成为弘扬尊老敬老美德、传递积极养老理念的精神符号。

在贵州,这份重阳意蕴正被银龄群体生动诠释。深山绣娘潘玉珍,年近八旬带着苗绣走上国际舞台;93岁的刘宗棠老人,自学拍摄Vlog短视频,诠释活到老学到老的态度;贵阳明珠助老社的杨朝群带领数千名老人,以“小老人帮老老人”的模式传递温暖……

这些身影用行动证明“老有所为”不是口号,而是可触可感的生活图景。他们在奉献中收获价值,在热爱中焕发活力,让重阳节敬老的内核,延伸出“敬其所为、赞其所能”的新内涵。

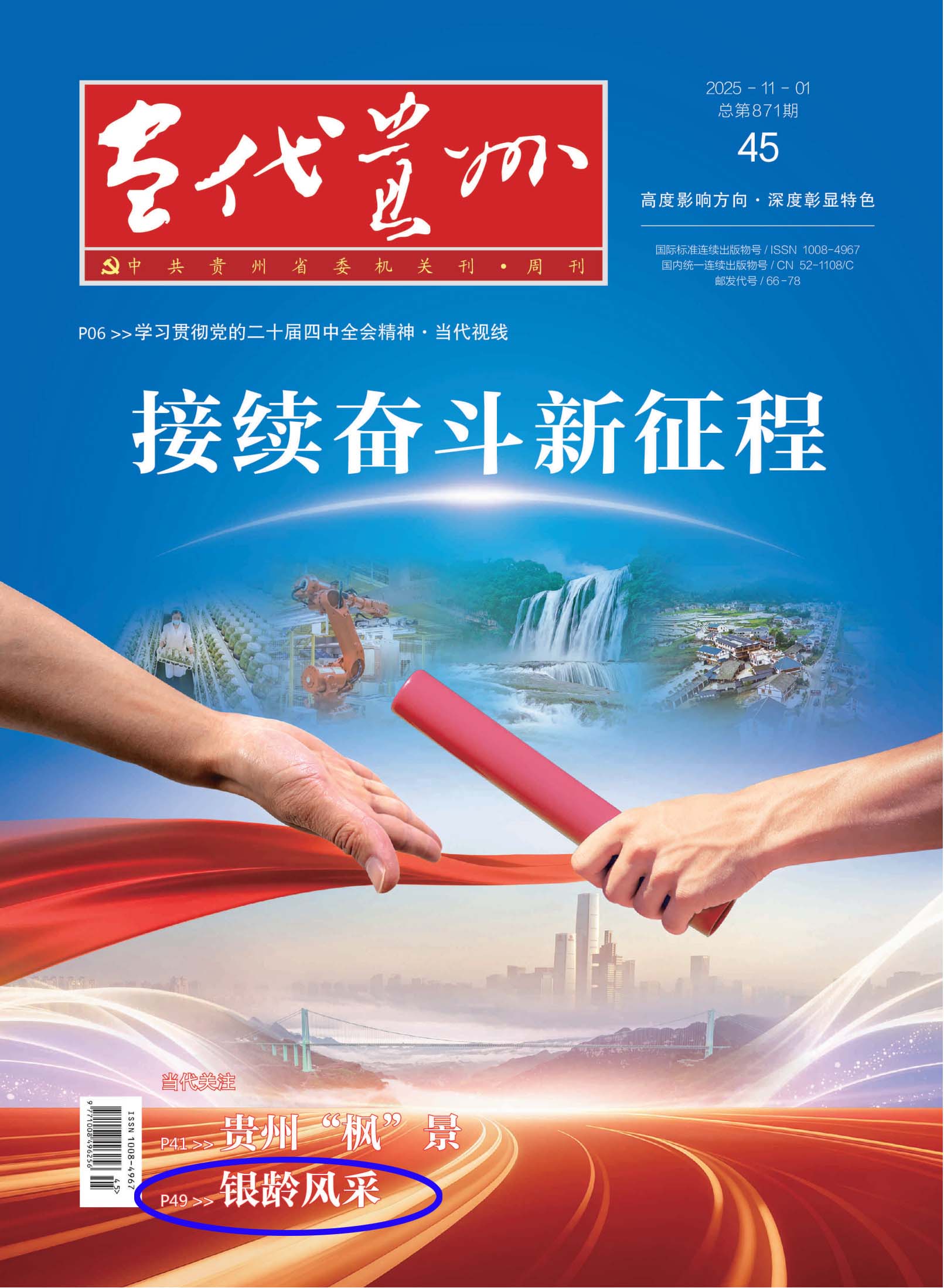

“敬老月”老年健康教育活动现场_贵州日报天眼新闻记者 / 李莎 摄

提要:从政策到设施、从服务到保障,贵州正以全方位、多层次的举措,推进老年友好型社会建设,为银龄风采的绽放搭建广阔舞台。

金秋十月,黔贵大地处处洋溢着敬老爱老的温情。在全国敬老月活动开展之际,贵州各地以多样形式践行孝亲敬老传统美德,更有无数老年人用奉献诠释老有所为,用热爱书写老有所乐。

数据见证成效:截至2024年底,全省二级及以上公立综合性医院老年医学科设立比例达91.43%,各级老年大学(学校)达12038所;截至今年6月,全省投入运营养老机构723个、床位6.48万张,城市与农村社区养老服务站分别达1350个、1010个。

这些从政策到设施、从服务到保障的全方位支撑,让银龄群体在新时代绽放别样光彩,也意味着贵州的养老服务正从基础保障向品质养老跨越,逐步实现老有所养到老有优养的转型升级。

基层沃土里的银发力量

“只有亲自去体验了,才能知道哪里需要调整,这是很琐碎的事。”贵阳轮椅“骑士”梁社红虽行动不便,大半生依靠拐杖出行,但退休后的十余年来,他一直投身贵阳无障碍事业,通过亲身走访观察,呼吁社会共筑无障碍之城。

这样的银发力量在贵州随处可见。年近八旬的深山绣娘潘玉珍,多次亮相欧美舞台,连续10年参加美国国际民间艺术展,积极传播苗绣文化,培养年轻绣娘,助力苗绣非遗发展;贵阳市第二人民医院退休返聘专家葛美,秉持“医疗既治病也治人” 理念,注重教学,推动年轻骨干赴京进修,助力医院成立国家老年疾病临床医学研究中心贵州分中心,组建省帕金森专科联盟,邀请顶尖专家来黔,为医疗事业发展贡献力量。

这些身影正是贵州“银龄行动”的生动缩影。出台《贵州省养老服务条例》《贵州省推进基本养老服务体系建设实施方案》等政策文件,搭建制度框架,将养老服务纳入市县高质量发展评价指标体系,以政策激励与平台搭建,推动越来越多低龄健康老年人主动融入社会发展大局,用阅历与专长续写价值。

文化乐园中的不老情怀

“老年大学不仅为我们提供了一个学习知识、锻炼身体、陶冶情操的平台,也丰富了我们的晚年生活,让我们老有所学、老有所乐。”贵阳市修文县老年大学学员胡菊英的感慨,道出了全省89.21万老年学员的共同心声。数据显示,截至2024年底,全省建成各级各类老年大学(学校)12038所,在校学员89.21万人,省市县乡四级建校率达100%,全省以各种形式经常性参与学习活动的老年人有147万人。

城市社区里的文化热潮同样涌动。在贵阳市观山湖区世纪城明珠助老协会内,69岁的党支部书记杨朝群正带领老人们上党课。这个拥有6800余名成员的集体,成立了40余支文艺队伍,累计开展活动1000余次。

“我们用舞蹈驱散孤独,用服务温暖彼此。”杨朝群说,明珠助老协会推行“小老人照顾老老人、健康人照顾患病者”,结成230对帮扶对子,通过每日送问候、生病送医疗、按需送服务、急难送救助、生日送祝福、节日送慰问,让空巢、重病老人感受家的温暖。

文化滋养的背后,既有全省省市县乡四级老年大学的体系支撑,也有社区养老服务网络的协同发力。目前全省新建居住区养老服务设施配套率达100%,已建居住区服务覆盖率达96.9%,这些设施不仅提供照护,更成为老年文化活动的重要阵地,让活到老学到老成为银龄群体的新风尚。

保障体系里的幸福底色

老年人的幸福指数,还要依靠完善的保障体系托底。

在贵阳市第一人民医院老年医学科,多学科诊疗团队正为82岁的张大爷制定综合治疗方案。

“以前看多种病要跑多个科室,现在一次就能解决。”张大爷的便利体验,得益于贵州推行的老年医疗服务转型。截至2024年底,全省设立老年医学科的二级及以上公立综合性医院比例达91.43%,实现从单病种治疗到多病共治的转变。

而在养老机构层面,全省723个运营养老机构中,标准化机构达258个,护理型床位4.53万张、占比69.85%,照护失能半失能老年人的能力显著提升,2686名低保失能、半失能和高龄老年人已通过机构集中照护获得专业服务。

健康守护与照护服务之外,居家养老的幸福感同样被精心考量。近两年,中央和省级累计投入4300万元,建成215个老年食堂,每天服务超2.3万老年人;省、市(州)、县(区)三级投入2亿多元,为5.4万户经济困难老年人家庭实施居家适老化改造,同时安排超长期特别国债1.65亿元,补贴社会老年人居家适老化改造。

“以前家里地面滑,现在装了扶手、铺了防滑垫,住着踏实多了。”贵阳市云岩区独居老人李阿姨的感受,正是5.4万户改造家庭的共同体验。此外,慈善力量也积极参与,2024年,贵州31个“老吾老驿站”服务老年人30万人次,社会力量提供的居家上门服务已超200万人次。

同时,在人才队伍上,贵州通过《贵州省加强养老服务人才队伍建设的实施意见》构建培养体系,累计培训从业人员5251人次、初中级养老护理员3148人,全省养老护理员持证占比达52.3%;政策扶持上,养老机构享受税收优惠、行政事业性收费减免,用电用水执行居民价格,这些举措让养老服务既有温度也有底气。

“着力推进老年友好型社会建设,促进老年人社会参与,加快发展银发经济,营造养老孝老敬老社会环境,保障老年人合法权益。”10月11日,贵州省老龄工作委员会全体会议进一步强调,要推进老龄工作高质量发展。

这个敬老月,黔贵大地的银龄风采,不仅是一时的温情,更是长期坚守的民生承诺,贵州正以全方位、多层次的举措,推进老年友好型社会建设,为银龄风采的绽放搭建广阔舞台。

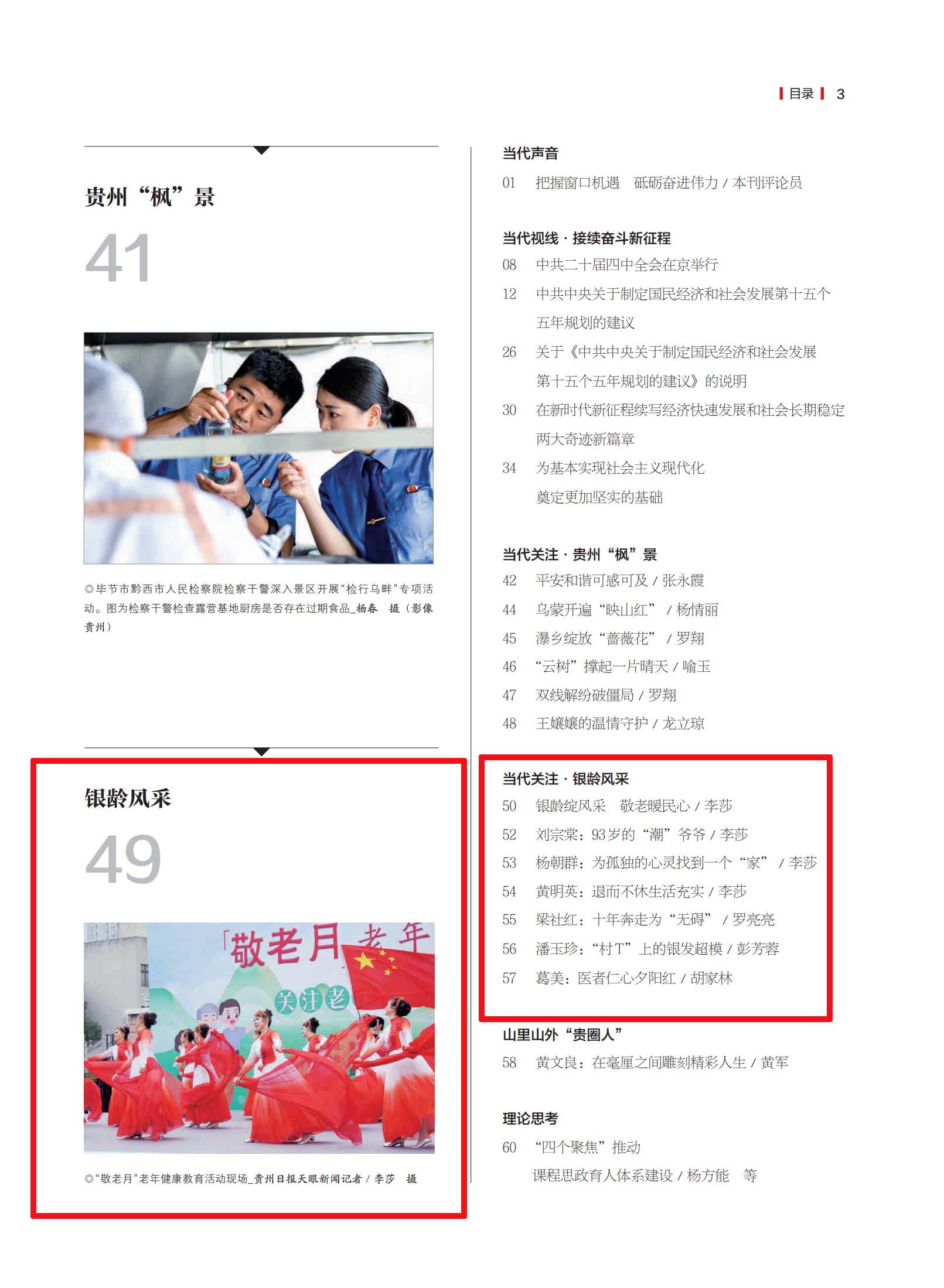

刘宗棠向妻子周英芳介绍自己的论文_贵州日报天眼新闻记者 / 李莎 摄

清晨的阳光透过窗棂,洒在贵阳一间温馨的屋子里。93岁的刘宗棠老人坐在书桌前,戴着眼镜,手指在手机屏幕上滑动着。

“这里得加个好看的边框,再配段轻快的音乐,对了,给老伴儿的镜头多加点美颜。”他一边嘀咕着,一边专注地剪辑着旅游时拍摄的视频素材,露出满意的笑容。

退休前,刘宗棠是一名逻辑学教授,如今是老年大学里最“潮”的学员。今年3月,中国国际电视台微博发起的邮寄光影活动,就用镜头记录下了他在老年大学充实的一天。

视频中,他以第一视角,带着观众走进自己的校园生活,那份对生活的热情感染了无数网友。

“我叫见山斋,曾经是大学教授,现在是老年大学学员,今天用Vlog记录上学的一天,家人们协助拍摄哦!”镜头里的刘宗棠,开场白就自带网红范儿。

据刘宗棠介绍,见山斋这一雅致名号的由来,融合了“见山是山,见山不是山,见山还是山”的人生三重境界,而这一名字也与他当下的心境和状态高度契合。

“当年学电脑,我从开机键认起,现在写文章敲键盘跟年轻人一样溜。”刘宗棠笑着说。

刘宗棠介绍,为了拍好Vlog,他偷偷在抖音做市场调研,把热门拍摄技巧记在小本本上,如今不仅会拍视频、剪素材,P图、用DeepSeek都不在话下。有次家庭聚会,他把家人的照片做成动感视频,配上流行音乐,让晚辈们直呼“爷爷比我们还时尚。”

在老年大学,刘宗棠还和71岁的妻子周英芳报了英语班,每天两人一同上下学,晚上在家还不时开启英语对话模式。

“虽然我英文不是很好,但辅导她绰绰有余!”刘宗棠一脸得意,周英芳则笑着拆台:“他啊,有时候发音不准,还不让我纠正。”长期坚持中,夫妻俩的英语水平悄悄进步,出门旅游时,刘宗棠还能用英语和外国游客简单交流,让妻子满眼崇拜。

除了学习,夫妻俩的退休生活过得比年轻人还精彩。“我们经常去电影院看新上映的电影,最近刚看了一部电影,特效太震撼了!”刘宗棠兴奋地说。

这些年,从国内的名山大川到国外的异域风情,两人的足迹遍布多个国家,而所有的车票、机票,都是刘宗棠在手机上一手搞定。

采访中,刘宗棠还分享了一段有趣的经历:“有次在北京参加活动,大家都叫我大师兄,却叫她阿姨,我当时就不服气了,感觉吃了大亏!”说着,他还故意皱起眉头,逗得妻子哈哈大笑:“都这把年纪了,叫阿姨很正常啊!”

如今,刘宗棠的“潮”生活还在继续更新,在他制作的短视频里,记录着他们的幸福日常,也传递着活到老、学到老的生活态度。

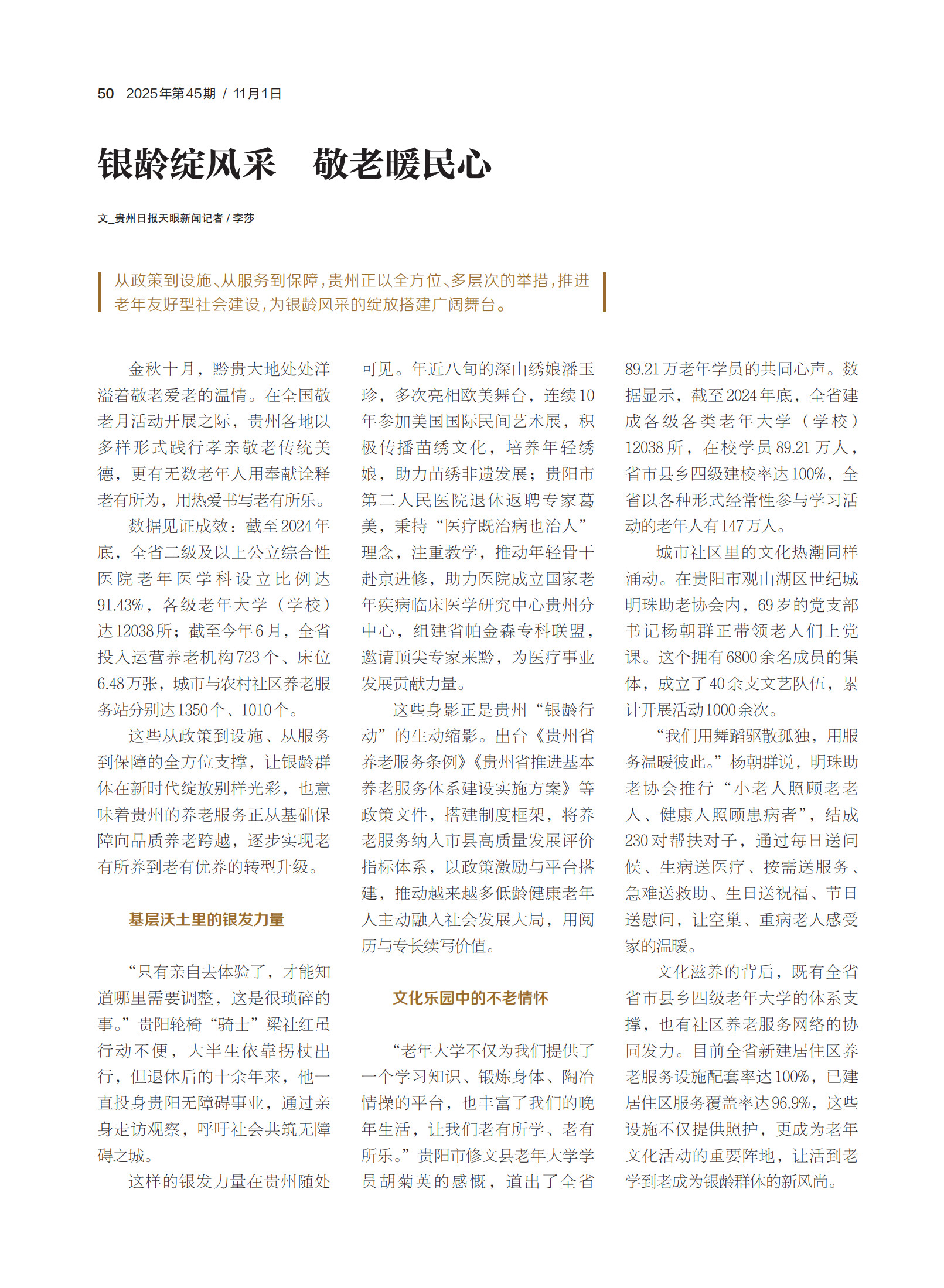

杨朝群在明珠助老协会开展10分钟“微党课”_贵州日报天眼新闻记者 / 李莎 摄

清晨7时,晨光初照,贵阳市观山湖区世纪城街道渐渐苏醒。69岁的杨朝群已经忙碌起来。她指尖轻点手机屏幕,发送一条条温情短信:“大哥,我们都牵挂着您,多给自己鼓鼓劲,好好吃饭,好好休息,大伙儿都盼着早日听到您说‘我没事了’。”紧接着又补发一句提醒:“组织活动时,务必注意老年人的安全。”

发出一条条温馨提示后,杨朝群才轻轻舒了口气。这样的忙碌日常,她已坚持了15年。

2011年,退休仅一年的杨朝群本可以安享晚年。然而,她所在的世纪城是贵阳市的大型社区,居住着大量空巢老人——子女常年在外,生活单调,心灵孤独。目睹这一现状,她暗下决心:“不能再让老人们这样孤单活下去。”于是,她着手搭建一个让老人相互陪伴、互帮互助的平台。

起初,她召集十余位老人组建舞蹈队,丰富业余生活。随着越来越多有需求的老人加入,明珠助老协会就此诞生,杨朝群还担任了协会党支部书记。

随着会员人数增多,高龄、独居老人的日常照料问题日益突出。如何确保他们在急需时能获得及时帮助,成为杨朝群亟待解决的难题。经过深入调研并与老人反复商讨,她创造性地提出“小老人照顾老老人,健康人照顾患病者”的互助模式,230个互助对子就此诞生。

王建琴和张翊英便是其中一对典型。65岁的王建琴曾多年照料89岁的张翊英,帮她买菜、做饭、打扫卫生,可后来王建琴患病行动不便,张翊英第一时间与王建琴联系,担任起心理辅导,每天监督和鼓励王建琴按时吃饭、休息,保持乐观心态。这样温暖的故事,让社区里的老人们多了一份依靠。

在实践探索中,杨朝群深刻认识到:唯有坚持党建引领,才能让协会行稳致远。为此,她在协会推动设立“微党课”制度——每逢集体活动前,由党员轮流主讲,宣讲党的最新政策,分享身边好人好事。15年来,“微党课” 从未间断,累计开展逾4000场。她还牵头举办471场“赛家风”主题活动,老人们讲述家庭故事、弘扬优良家风,部分优秀案例被中央电视台等媒体报道,推动形成尊老爱幼、邻里和睦的良好风尚。

党建引领夯实了组织根基,文艺活动与志愿服务则如同两翼,助力协会展翅前行。为丰富老年人精神文化生活,杨朝群牵头组建40余支文艺团队,开设非洲鼓、葫芦丝、舞蹈等免费课程,极大激发了老人们的参与热情。

与此同时,由老年成员自发组成的志愿服务队伍迅速壮大。15年来,80余支志愿服务队伍开展公益活动1800余场,380万人次志愿者参与到反诈宣传、纠纷调解、环境整治中,累计化解矛盾千余起。

多年来的坚守与奉献,赢得了社会各界广泛赞誉。2024年,杨朝群荣获“全国三八红旗手”称号,还被选为全国“银龄行动”公益形象代言人。

黄明英在赫章县老年大学学弹钢琴_贵州日报天眼新闻记者 / 李莎 摄

“以前上班再累都觉得充实,刚退休那阵儿,每天心里空落落的。”10月10日清晨,65岁的退休教师黄明英像往常一样乘坐公交车前往赫章县老年大学上课。谈及10年前退休时的感受,她仍记忆犹新。

黄明英是毕节市赫章县妈姑镇人。工作几十年后,生活节奏的骤变让她一时难以适应,而唱歌跳舞的爱好,成为她走出迷茫的重要支撑。

起初,她只是约上几位志同道合的朋友一起跳舞,没想到口口相传,参与者越来越多。“既然大家都有这份热情,不如干脆组个团队,一起学习进步,让退休生活更充实。”抱着这样的想法,黄明英牵头成立了舞蹈队,队员从最初的七八人逐步发展到高峰期的70余人。

这支充满活力的队伍,不仅改变了黄明英的晚年生活,也为许多老年朋友带来积极影响。据她介绍,不少老人参加活动后性格变得开朗,特别是部分独居老人,通过参与集体活动结识了志同道合的伙伴,精神面貌焕然一新。

2017年,一次偶然的机会让黄明英与赫章县老年大学建立了联系。当时,她正带领团队在小区排练舞蹈,偶遇一位老年大学学员。得知舞蹈二班正缺教练,对方热情推荐她前去任教。此后,黄明英还积极动员团队成员报名入学,帮助他们进入这一更广阔的学习平台,接触更丰富的课程资源。

后来,老年大学聘用了更专业的舞蹈教师,黄明英不再承担教学任务,但她成了学校的常客,坚持每日按时上课,风雨无阻。

“来到老年大学后,变化太大了!以前从未游过泳的我学会了游泳,还掌握了更专业的舞蹈和声乐知识。”谈起在校的学习收获,黄明英难掩喜悦之情。

赫章县老年大学在县城设有两个教学点,开设声乐、管乐、民乐、合唱、书画、普通话、舞蹈、腰鼓、旗袍秀、时装秀、太极拳、乒乓球、健身球、柔力球、温泉康养游泳等15门课程。

“为方便学员往返,学校与温泉康养基地协商,为游泳班学员每天安排专车接送,尽可能提供便利。”赫章县老年大学校长王勇介绍,学校始终坚持老有所乐与老有所为相结合的理念,每年组织学员开展文艺汇演、外出游学、慰问演出以及各类志愿服务活动。近4年来,共开展大小实践活动30余场,学员们积极参与疫情防控、困难帮扶、捐资助学、乡村振兴等工作,累计捐款逾10万元。

如今,依托老年大学这一平台,黄明英的生活更加充实。她以实际行动诠释着老有所为的深刻内涵,持续为促进社会和谐贡献力量。

梁社红认为,推动无障碍事业发展需要社会各界从点滴做起_受访者供图

国庆假期刚结束,梁社红便再次投入到无障碍事业之中。

10月10日,他将自己在贵阳某公共场所体验时发现的无障碍环境问题,通过12345政务服务便民热线进行了反映。不久后,相关职能部门便邀请他前往现场,实地提出改进建议。

梁社红现任贵州省肢残人协会无障碍委员会副主席、贵阳市无障碍体验志愿服务队负责人,同时担任全国无障碍环境建设体验员。

由于幼年罹患小儿麻痹症导致肢体残疾,他大半生依赖拐杖行走。2012年,因双腿肌力衰退,转而使用轮椅出行。此后,他持续投身贵阳市无障碍环境建设工作,至今已逾10年。

梁社红认为,推动无障碍事业发展需要社会各界从点滴做起。为此,他一有空便驾驶电动轮椅穿梭于贵阳市的大街小巷,发现问题及时记录并反馈。

2024年1月,贵阳轨道交通3号线开通运营,引起了梁社红的关注:“地铁对于轮椅使用者而言,是一种理想的公共交通方式。”

梁社红花了半个月时间,逐一走访3号线全部站点,实地体验车站内部及出入口的缘石坡道情况,拍摄了100余张照片,系统记录下无障碍设施存在的问题。

梁社红将整理后的意见分别反馈至相关部门,很快收到回复。相关部门在不到10天内即对全线32个站点开展逐一排查,在具备改造条件的前提下迅速推进整改,目前多数站点已完成优化。

此后,他还对各站点进行了回访,确认改造后的设施能满足行动不便群体的实际使用需求。

梁社红意识到,推动无障碍环境建设离不开法治保障。法律法规既是有力武器,也是坚实后盾,而检察机关的监督作用尤为关键,公益诉讼已成为破解难题的有效途径。

黔灵山公园三岭湾广场是市民和游客通行与休闲的重要区域,但在2023年之前,通往广场的步行隧道前无障碍坡道坡度过陡,且未在两侧安装扶手,给残疾人和老年人出行带来严重不便。

2023年6月,在公益诉讼的推动下,黔灵山公园管理处克服施工难度完成改造。这条由3段坡道构成的无障碍通道,最终被改建为符合国家相关标准、满足残疾人通行需求的规范化设施。

“《中华人民共和国无障碍环境建设法》颁布实施后,我们的维权武器更加锋利,填补了以往法律法规在无障碍环境建设领域操作性规范的空白。”梁社红坦言,多年来他坚持自学法律知识,正是希望在依法推动无障碍建设时,能够做到依据充分、行动高效。

梁社红呼吁社会各界提升无障碍意识:“如果能在项目规划阶段就提前谋划,严格依照国家标准设计施工,将大大减少后期改造的成本和资源浪费。”

潘玉珍在“村T”走秀_黔东南州妇联供图

今年国庆、中秋假期,黔东南州凯里市的“绣里淘”非遗集市每天都人气爆棚。每当夜幕降临,游客们总会聚集在广场,欣赏一场被称为“村T”的乡村走秀——这场融合民族风情与乡土美学的时尚盛宴已火遍全网。

秀场上,最引人瞩目的明星当属年近八旬的绣娘潘玉珍。她一头银发,身姿挺拔,精神矍铄,身穿亲手缝制的苗族盛装缓缓登台,举手投足间尽显从容——走秀对她而言早已驾轻就熟。2022年,潘玉珍亮相欧洲时尚秀场的照片在网络上广为流传,然而鲜为人知的是,她首次走出国门时竟在2000年。

出生于黔东南州台江县的潘玉珍,和许多苗族女性一样,从5岁起便随母亲学习苗绣。挑花、劈丝、织锦等技艺,她样样精通,染、织、绣等传统手工艺,她也一学就会,年纪虽小却天赋异禀。

成年后,潘玉珍凭借这门手艺维持生计,而真正促使她萌生将苗绣带出大山、推向市场的念头,却是源于生活的重压。

1977年,潘玉珍的次女张艳梅出生,3年后被确诊患有脊髓灰质炎。在张艳梅的记忆中,童年时光大多是在清水江的小船上度过的——母亲带着她四处求医问药,足迹远至北京。

正所谓福祸相依,尽管为治病奔波劳苦,潘玉珍却因此开阔了眼界,发现手工刺绣在城市中颇受欢迎,尤其受到外国游客青睐。为了多挣些钱,她常肩挑背扛,奔赴北京、上海、广州等大城市,推销自己的苗绣作品。

1997年,在朋友牵线搭桥下,潘玉珍在北京潘家园市场设立摊位,销售刺绣。也正是在这里,她结识了许多赏识其技艺的中外友人,并由此获得走出国门的机会。2000年12月,她受邀赴新加坡参加文化交流活动,向海外观众展示苗族刺绣的独特魅力。

此后,潘玉珍先后前往法国、英国、意大利等多个国家参展交流。在2006年至2016年间,连续10年受邀参加美国多项国际民间艺术展览,每次都能售出数10万元的刺绣作品。

每次走出国门,潘玉珍都抓住机会向世界讲述中国非物质文化遗产背后的民间智慧与动人故事,希望世人读懂那一针一线所承载的深厚文化底蕴。

随着贵州省“锦绣计划”的实施,全省各地的刺绣、蜡染等非遗手工艺迎来发展春天。作为苗绣传承人的潘玉珍也未曾停步。早在2000年左右,女儿张艳梅便接过母亲的接力棒,负责经营管理苗族服饰加工厂。而潘玉珍则一边培养年轻绣娘,一边逐步转型为苗绣文化传播者,每年都随各类文化交流活动走出国门。

如今,不仅欧洲顶级时尚舞台上有她的身影,曾经封闭的大山也早已打开山门,向世界呈现独具特色的“村味”舞台。每一次登上“村T”舞台,潘玉珍依旧沉稳、大气,充满故事感。

葛美(左四)带领科室骨干日常查房_贵州日报天眼新闻记者 / 胡家林 摄

10月13日清晨,贵阳市第二人民医院(金阳医院)神经内科病房里,退休返聘专家葛美正与年轻医生一同查房。

在64床前,葛美的手轻轻搭在患者手腕上,手把手指导规培医生:“如果感受不到异常,可以让他儿子做个对比动作。”家属被请来协助,两人动作同时展示,差异一目了然。

葛美的查房充满温度。面对每位患者,她都会投入大量时间,细致问诊、耐心讲解。她常说:“仪器的数据是冰冷的,但医生的手要稳,心要暖。”

1984年,葛美从遵义医学院(现遵义医科大学)毕业,来到贵阳市第二人民医院工作。2023年8月正式退休后,因丰富的临床经验被返聘。她说:“行医40多年,我对这份事业早已有了深厚感情;而患者的信任、年轻医生的成长需求,更是我愿意继续贡献所学的动力源泉。”

如今,葛美每周出诊3次,其余时间全身心投入教学。

在日常诊疗中,葛美反复叮嘱年轻医生:“检查病人要多动手体会,不能只靠听讲。”她常说:“我说的是我的经验,你要把它变成自己的本事,那才是真正的成长。”

言出必行。在葛美的推动下,科室骨干杨菊英、余娟等人陆续被送往首都医科大学宣武医院进修学习。

杨菊英视葛美为领路人:“无论是在专业能力还是个人成长上,她都给了我们极大的启发。”她亲切地称呼葛美为“葛妈妈”:“工作中她从不摆架子,生活中也像家人一样关心我们,始终走在前面引领我们前行。”

余娟与葛美共事十余年,深深敬佩她的敬业与好学:“每一位病人她都亲自接诊,细致查体后再制订方案。她坚持终身学习,参加学术会议、利用业余时间在线学习,还常常带着我们一起进步。”

在医院大力支持下,由葛美及其团队牵头申报的国家老年疾病临床医学研究中心(宣武医院)贵州区域分中心,于2021年正式挂牌落户金阳医院。同年,该院牵头组建贵州省帕金森病专科联盟。此外,她还多次邀请国内神经内科顶尖专家赴黔开展诊疗与培训,让贵州患者在家门口就能享受到优质医疗资源。

在葛美眼中,医疗不只是治病,更是治人。“医生眼里不能只有病,更要看到患病的人。”她将医患关系形容为:“我们是同一个战壕里的战友,共同对抗疾病。”

许多老患者追随她十多年,复诊时宁愿排队也要等她看诊。他们的喜怒哀乐,都愿与她分享。

面对老龄化社会的到来,葛美有自己的思考:“年龄从来不是负担,丰富的人生经历和社会沉淀,恰恰是宝贵的财富。”她坚持锻炼身体,保持好奇心,也鼓励老年朋友积极生活、主动参与社会。

“这是我人生的新篇章。”葛美说,“我要把毕生积累的经验传授给年轻医生,助力他们快速成长,同时也为广大患者提供更有质量、更有温度的医疗服务。”

扫一扫在手机打开当前页面

主办:贵州省民政厅 承办:贵州省民政厅信息中心

厅值班室:0851-85916000 传真:0851-86817949

电子邮箱: xxzx@mzt.guizhou.gov.cn 版权所有:贵州省民政厅

黔ICP备05000312号 技术支持:贵州多彩博虹科技有限公司

贵公网安备52010302003009 政府网站标识码:5200000101

贵公网安备52010302003009 政府网站标识码:5200000101

建议您使用Chrome、Firefox、360等主流浏览器浏览本网站