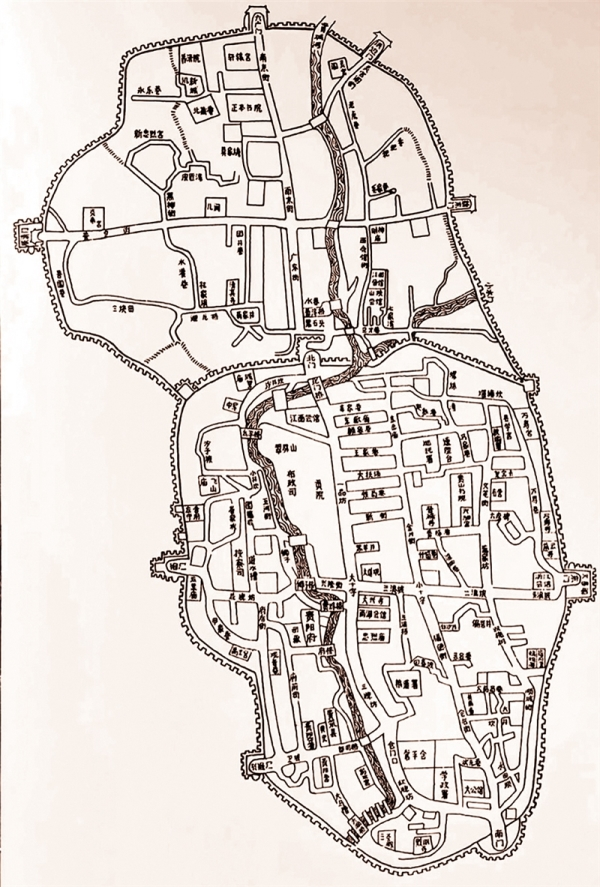

清代贵阳城垣街道图(来源:(清)道光)《贵阳府志》

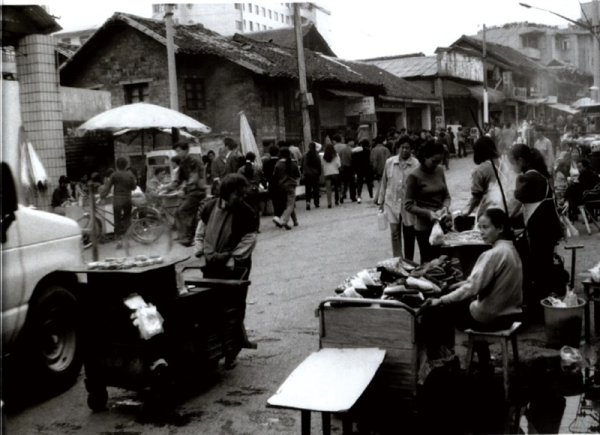

1995年的都司路(来源:《贵阳方志云》)

贵阳人给城市道路命名,喜欢以大十字为原点区分东西南北。比如从大十字向南的一段主路称为中华南路,喷水池以北称为中华北路;东西的两条路则分别称为中山东路、中山西路。其他如延安东西路、黔灵东西路、瑞金南北路都是如此划分,唯独都司路是个例外。

都司路名称的由来应该与元代的八番顺元等处宣慰司都元帅府治所的修建有关。到了明朝,明太祖朱元璋于洪武十四年(1381)设置贵州卫指挥使司,次年又改设为贵州都指挥使司。这个贵州都指挥使司是当时贵州境内最高的军事领导机构,权力大到难以想象,司治的选址依然与宣慰司在同一条路上。如此一来,东起今中华南路,经都司桥、小河巷口、博爱路口、法院街口,公园南路口,直抵文化路的这条街道,便被都司路这一名称紧紧锁住,一直沿用到今天。

都司路的路名具体诞生的时间,明朝时的文献并无记载,但我们从《(弘治)贵州图经新志·卷一》对贵州都指挥使司的文字记述中,却可以觅到相关信息。该志介绍贵州都指挥使司时称:“贵州都指挥使司,在治城中西,即元八番顺元等处都元帅府。洪武五年(1372)改建,洪武末,都指挥金镇重建。”文中没有提到具体的街道名,只称“在治城中西”。当时的治城又称八番顺元等处都元帅府城,面积极为狭小。直到明初镇远侯顾成、都司马烨扩建后,周边仍只有九里,设武胜、朝京、柔远、圣泉、德化五门。由此不难想象,明以前的贵阳道路只有民间的习惯称谓,并无官方正式的命名。因都指挥使司衙署的修建,位于城西的这条街遂有了都司路这一名称。这也同时说明,在现有的贵阳街道中,都司路不仅是历史最久远的城中道路,它的获名甚至早于贵阳这个名字。

现存的历史文献找不到关于都司路得名于何时的直接记录,仅可从明《(弘治)贵州图经新志》中的“贵州宣慰使司地理之图”上,了解到宣慰使司管辖范围的四至与周边山川,图中设置的正方形框中,标注有各衙署的位置,却没有标明任何城内道路。我们通过由东北流向西南的那条河即今之贯城河来判断,都司署的位置紧邻河桥西以西。根据《(万历)贵州通志·卷二·省会志·秩官》的记述:“贵州都指挥使司,洪武十五年(1382)设,军政掌印司一员、管屯都指挥一员,管操捕都指挥一员,首领(经历司经历一员、都事一员,断事司断事一员)”。可见这个衙门的办事官员不在少数,衙门的建置应已有相当规模。而其西靠近次南门一带,与之毗邻的则是先于都指挥使司的贵州宣慰司衙署。贵州宣慰使司作为当时的武职外官,负责统领所辖区域的军民政务。宣慰使司中通常设有两位宣慰使,分别由水西安氏和水东宋氏担任。其下有同知、副使、佥事等各级职官,规模堪与都指挥使司比肩。由于这两个司职级别的衙署都在此路上,尽管没有官方的正式命名,当时老百姓将这条路呼之为都司路,无疑是自然而然之事。

由于都司路邻近次南门,方便军队调动,这也支持都司路名称与宣慰使司、都指挥使司有关的判断。至于明朝时的这条路是否有其他名称,抑或存在某个旧名或官方称谓,却是一个有待考证的悬疑。如今我们所能做的推断是:明朝时的这条路可能已经被称为都司路,或者已因都司衙门所在而在民间得名。这不仅因其路名与都指挥使司密切相关,其他文献提到的“都司前街”之类路名亦可作为一种旁证。

从道路的具体位置上看,明朝时的都司路紧邻贯城河,背靠次南门。在冷兵器时代,这样的地理区位十分有利于军队调度和公务处理,构成军事上极大的优势。因而对省会贵阳而言,其路对省会贵阳拱卫无疑十分重要。

清军占领贵州后,朝代的更替导致了都司路功能的变化。清政府撤销了明代设立的贵州都指挥使司,原都司衙署被改作新贵县和贵筑县衙署,于是都司路的军事功能迅速被弱化,代之而起的是地方行政中心地位。尽管如此,民间的习惯称呼并非一下能够改变,因而道路的名称依然延续下来。跨越贯城河的桥仍被称为都司桥,沿河两岸因军府的撤销,修建的房舍反而逐渐增多,不仅成了居民生活的聚居地,更有不少商铺沿街营业。沿河往北的都司桥路,更因不少居民修建房屋而形成一条新的都司桥街。

地处贵阳老城区交通主干道,东接中华南路,西至次南门是都司路长盛不衰的原因,也是该路的名称与地理标识,能在历史惯性作用下得以长期保留下来的缘由。到了清中叶,都司路的名称多被称为都司桥街。《(道光)贵阳府志》的贵阳城垣街道图不仅清晰地标示出街道,并注明了沿街的几栋主要建筑,如贵筑县、典史、贵阳府署等。《贵阳府志》还明确列出都司桥街与贯珠桥、府巷口、府前街、田家巷等14条街巷同属当时的“内城西南保”。由此可以判定,都司路(街)这一名称从明初至清,几乎沿用了500余年。

都司路名称的一度中缀,发生在贵阳建市前后,大概因为当年贵阳从县升格为市,又正逢抗战时期,城市工商一度繁盛,当局为展现大城市姿态,弃历史于不顾硬以“都市路”名之,遂使这条比建省还早的路名有了好多种别称,如县门口、卫坡、水磨河等。这种混乱的称谓直到20世纪80年代,贵阳市人民政府根据明代都指挥使司的历史源流,正式行文恢复都司路之名,这条历史久远、抗战期间一度商铺林立、尽显繁华、位于中心城区的道路才得到正本清源。

说起来,都司路看似十分平凡,貌不惊人,路宽仅40米,长不足1000米,属城市的次干道,但它却承载着贵州建省以前,从南宋至今,近700年的厚重历史。对于贵阳这座西南重要枢纽城市而言,都司路的当代价值与历史意义非同凡响,它不仅是贵州各族人民一笔宝贵的文化财富,对于省会贵阳而言,更是唐代设矩州治所于黑羊箐之后,贵阳市建设发展史上的又一个城市兴起的“原点”。因为明代贵州尚未建省前,早于管理行政的“贵州承宣布政使司”而设置的“贵州都指挥使司”就率先出现在这条并不起眼的路上。

在明朝设立的省一级机构中,都指挥使司(简称都司)最早设立于洪武八年(1375),它作为省级最高军事机构统领卫所军队。承宣布政使司(布政司)、提刑按察使司(按察司)稍晚一年,于洪武九年(1376)设立,但这是就国内各省而言。由于明初贵州尚未跻身行省建制,出于征讨云南残元势力,稳定西南政局的军事需要,朱元璋在一个没有列入省级行政区划的地区破例设置了贵州都指挥使司。这个专管军事机构的设置,时间上整整比贵州行省的建立早了42年。这种情况在国内各省中独一无二,完全找不到同类案例。贵州都指挥使司的建立,不仅推进了贵阳都司路这条街道的诞生,还造就了一条以明朝省级机构为路名、延续600余年不变的奇迹。笔者通过多种途径试图查找其他省会城市是否有同名街道,却无发现。这给贵阳都司路本就沉甸甸的历史又增添了一枚难以估量的砝码。

日本侵略者对贵阳的“二·四轰炸”是贵阳人心中永远的痛!据载,在日军这场疯狂的狂轰滥炸中,出动飞机18架,首先从东向西沿城市主干道投掷炸弹。瞬间,贵阳市最繁华的大十字、中山东路、中山西路陷入一片火海。紧接着,几组轰炸机分别向南、北方向继续投弹。被炸区域东至三浪坡(今中山东路)、护国路,西至中山西路先知巷口,北至光明路(今省府路)、铜像台(喷水池),南至贯珠桥、大十字、中华中路、中华南路等区域。贵阳人美丽的家园瞬间被夷为平地。而紧邻大十字,自元代起便是贵阳政治中心的都司路,南侧即博爱路(原大马槽),曾是军事训练和养马场所,民国时期仍保留着重要行政和医疗机构。在这场侵略者的屠杀中,博爱路幸免于难。究竟是侵略者的愚钝,抑或是都司路本就是一块福地,就只能后人去评说了。

都司路的独一无二,更大层面上展现在它在明朝完成国家大一统中发挥的独特作用。明朝完成国家一统的战争主要包括北伐灭元和消灭各地割据势力,虽然直至洪武二十年(1387)才基本完成全国的统一,但洪武十四年(1381)由傅友德、蓝玉、沐英等率军攻入云南,消灭残元梁王把匝剌瓦尔密却是决定性的一战。因为这场战争直接关系到西南边陲重地云南是否能纳入国家版图。

朱元璋是中国历史上一位励精图治的皇帝,政治、军事天赋都极高。他在平定云南的过程中,所有的军事行动无不亲自预先部署。征南大军出征前,朱元璋反复叮嘱:云南僻在遐荒,行师之际,一定要注意山川形势。然后,对战争怎么打,走哪条路,用哪支部队,都做了详细安排。而在云南平定后,这位开国皇帝则专门遣使到前线,告诫傅友德:“区画布置尚烦计虑”,“如霭翠辈不尽服之,虽有云南,亦难守也。”一句话道出了朱元璋心目中贵州在稳定西南政局上至关重要的战略地位。同时,他还断然于洪武十五年(1382)决定设置贵州都指挥使司于今贵阳都司路,从而使“都司路”作为国内省会城市今日绝无仅有的省会路名得以保存下来。

通过对贵阳都司路诞生的历程的追溯,我们可以认识这条路的历史文化价值,期待贵阳市能让独一无二的都司路这张名片亮起来!没有更多的原因,就因为这条路名的绝无仅有。

扫一扫在手机打开当前页面

主办:贵州省民政厅 承办:贵州省民政厅信息中心

厅值班室:0851-85916000 传真:0851-86817949

电子邮箱:smztxxzx@guizhou.gov.cn 版权所有:贵州省民政厅

黔ICP备05000312号 技术支持:贵州多彩博虹科技有限公司

贵公网安备52010302003009 政府网站标识码:5200000101

贵公网安备52010302003009 政府网站标识码:5200000101

建议您使用Chrome、Firefox、360等主流浏览器浏览本网站